当板门店的停战协定墨迹未干,华盛顿的政要们还在消化战败的苦涩,东京的观察家们已开始重新审视这个东方古国。

一场持续三年的战争,不仅改写了朝鲜半岛的命运,更让世界列强不得不重新校准对新生共和国的认知尺度。

美国前总统胡佛那句“世界上没有任何军队能打败中国人”的断言,究竟是一时失意的感叹,还是对历史规律的洞察?让我们透过五国反应的棱镜,揭开这场立国之战的深层密码。

朝鲜:从“亲苏铁杆”到中朝同盟的诞生

1950年深秋的平壤街头,寒风裹挟着焦土的气息。金日成望向南方溃退的战线,手中攥着莫斯科发来的电报——苏联明确表示不会直接出兵。这一刻,朝鲜领导人终于意识到:北纬38度线以北的存续,只能寄望于那个曾与自己并肩反帝的邻邦。

中国志愿军的跨江参战,不仅挽救了濒临崩溃的朝鲜政权,更重塑了这个国家的对外战略。1961年7月11日签订的《中朝友好互助条约》,在冷战铁幕下缔造出特殊的军事同盟。这份条约的特别之处,在于其签署时机:正值中苏关系破裂之际,朝鲜选择在两大社会主义阵营的裂痕中,坚定站在中国一侧。

苏联档案显示,朝鲜曾对苏联顾问直言:“当我们即将亡国时,是中国人民用生命替我们守住了国土。”

这种认知的转变,在停战后迅速转化为实际行动。1953年11月的中朝文化协定,让《金日成选集》与《毛泽东选集》开始出现在两国书店的同一展架上,平壤街头的中朝双语标语,见证着两个民族在血火中凝结的特殊情谊。

美国:百年不败神话的破灭与反思

华盛顿五角大楼的战情室内,麦克阿瑟叼着玉米芯烟斗的剪影已成往事。接任者克拉克在停战协定上签字时,用钢笔划出的每一笔都重若千钧——这是美国独立战争后,首次在未获胜利的停战书上留下姓名。

美国军方最初对中国参战的轻视,在长津湖的冰雪中化为泡影。海军陆战队第1师作战日志记载:“中国士兵能在零下40度的严寒中连续行军18小时,他们用冻土豆充饥,却能用缴获的迫击炮打出教科书般的弹道。”这种震撼最终催生了胡佛的著名论断,而更深层的震动发生在战略层面。1951年4月的国会听证会上,参议员诺兰质问国防部长马歇尔:“我们是否低估了一个古老文明的战争潜力?”

这种反思并未随时间消退。2013年解密的中央情报局报告显示,朝鲜战争后美国对华情报预算激增300%,五角大楼专门成立“东方战争研究室”,试图破解中国军队“纪律性与灵活性完美结合”的密码。

苏联:从怀疑到敬重的战略升级

莫斯科克里姆林宫的红色电话机,在志愿军取得第二次战役胜利后响得格外频繁。赫鲁晓夫后来回忆:“当我们看到彭德怀将军能把机械化美军逼回三八线时,所有人都意识到该重新认识这个东方盟友了。”

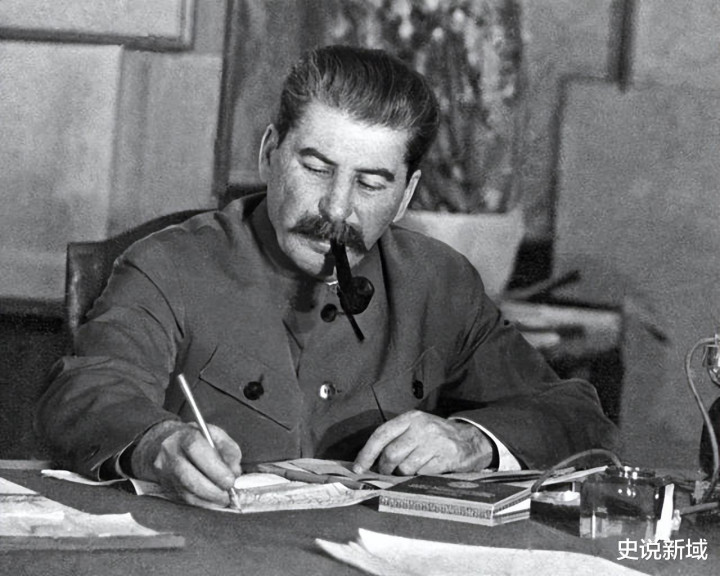

苏联态度的转变具体而务实:1951年3月,302架米格-15战斗机经西伯利亚铁路秘密运抵中国东北;同年5月,872名苏联航空专家入驻沈阳航校。这些援助与1950年时的口头承诺形成鲜明对比——斯大林最初只同意“提供二手步枪和过期弹药”。

更意味深长的是“米格走廊”的构建。1951年秋,中苏空军在鸭绿江畔展开的立体防空网,使美国空军损失比骤升至1:3.8。苏联空军中将洛博夫在作战日记中写道:“中国飞行员用三个月掌握了我们三年的训练课程,这种学习能力比他们的勇敢更令人畏惧。”

日本:从“后方基地”到战略觉醒

佐世保港的吊车昼夜不息,将堆积如山的军用物资装上运输舰。三菱重工的车间里,日本技工看着刚下线的军用卡车,却在私下议论:“能为美军生产装备固然荣耀,但中国人究竟凭什么打败他们?”

这种困惑催生了日本对华认知的深刻转变。1952年东京大学“东亚战史研究会”的研讨记录显示,日本军事学者开始系统研究志愿军的“三三制战术”和“近战夜战原则”。更耐人寻味的是日本政界的转向:1954年12月,鸠山一郎内阁顶着美国压力,批准首批民间访华团成行。

这种转变在安保斗争(反对《日美安保条约》运动)中达到高潮。1959年的东京街头,示威学生高举的标语牌上写着:“既然中国能击退美军,我们为何不能争取独立?”虽然运动最终被镇压,但日本共产党在当年的选举中斩获3.2%的选票,创下战后新高。

韩国:败军之将的复杂心结

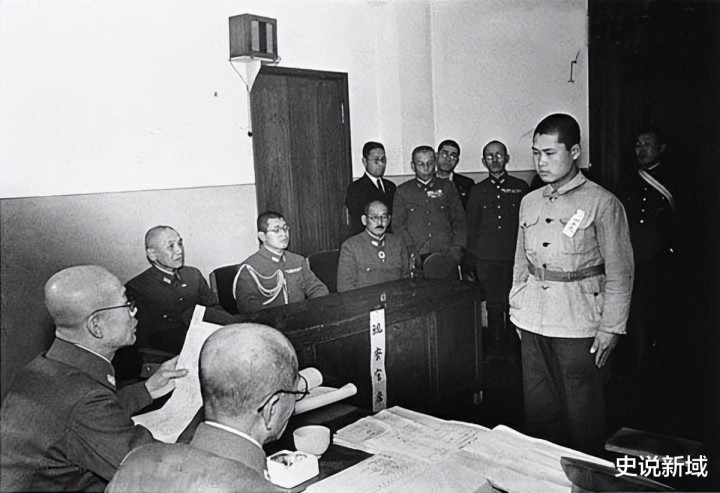

汉城(今首尔)的战争纪念馆里,陈列着韩军“白虎团”的残破团旗。这面曾经象征荣耀的战旗,在1953年金城战役中被志愿军奇袭分队缴获,成为韩国军史最痛楚的记忆符号。

韩国战史编纂委员会的档案透露着矛盾心态:既强调“若没有中国介入半岛早已统一”,又不得不承认“韩军六个主力师在第三次战役中被全歼”。这种纠结在2013年解密的《白善烨回忆录》中尤为明显,这位韩军名将写道:“我们总说对方靠人海战术,但仔细研究战例就会发现,中国人的战术配合比我们精密得多。”

耐人寻味的是,2000年朝韩首脑会晤时,金大中曾私下询问金正日:“若没有中国,我们民族能否自主统一?”这个问题没有答案,却折射出朝鲜战争留给半岛的最深创伤。

七十载风云掠过,板门店的谈判桌已换成玻璃幕墙会议室,但当年那场战争塑造的国际格局仍在延续。

当我们在仁川登陆战遗址看到中美韩游客并肩驻足,在丹东断桥旁望见朝俄贸易列车轰鸣而过,便更能理解胡佛预言的深层含义——这不是对某支军队的畏惧,而是对一个民族精神力量的敬畏。

那些冻僵在长津湖的年轻身影、那些穿梭在米格走廊的银色战鹰、那些镌刻在开城谈判桌上的划界笔迹,共同铸就了现代中国走向世界舞台中央的第一级台阶。

【参考资料】:《朝鲜战争——未透露的内情》(约瑟夫·古尔登著)、《从多瑙河到鸭绿江》(马克·克拉克著)、《中朝关系通史》(吉林文史出版社)、《苏联与朝鲜战争》(沈志华著)、《日本陆战史研究普及会·朝鲜战争卷》、《韩国战争史》(国防部战史编纂委员会)、《抗美援朝战争史》(军事科学院编)、《毛泽东与抗美援朝》(中央文献出版社)。